Являются частью комплекса инженерного оборудования городов и других населенных пунктов, обеспечивающего необходимые санитарно-гигиенические условия, высокий уровень комфорта быта, труда и отдыха населения.

В целом такой комплекс включает системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и др.

При наличии соответствующего технико-экономического обоснования в городах и развивающихся сельских населенных пунктах создаются централизованные кооперированные системы водоснабжения и канализации, обслуживающие жилые, промышленные и другие районы. В сельских населенных пунктах, проектируемых на определенный срок, а также для жилых домов усадебного типа предусматриваются при централизованной системе водоснабжения.

Системы водоснабжения основаны на использовании природных ресурсов воды, запасы которой ограничены. Это вызывает необходимость бережного отношения к воде и разумного ее использования, создания системы повторного и оборотного водоснабжения, разработки бессточных схем водообеспечения, использования доочищенных сточных вод для технического водоснабжения в промышленности. Отведение и очистка сточных вод перед их повторным использованием или сбросом в водоемы имеет санитарно-гигиеническое значение и служит в некоторой степени для восполнения природного ресурса воды.

Современные системы водоснабжения и канализации, санитарная техника зданий и отдельных объектов представляют собой сложные инженерные сооружения, устройства и оборудование, определяющие уровень благоустройства зданий и населенных пунктов, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды.

Системы водоснабжения различаются по ряду признаков: по сфере обслуживания объектов, функциональному назначению, степени совмещения выполняемых функций, по рельефу снабжаемой водой территории, способу транспортирования воды в трубах и по виду источника водоснабжения.

По сфере обслуживания объектов системы водоснабжения подразделяются на городские, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и др. Системы, подающие воды в отдельные районы страны или в группы населенных пунктов и других объектов, называются соответственно районными или групповыми.

По функциональному назначению системы водоснабжения делятся на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и поливочные. Первые предназначаются для подачи потребителю воды питьевого качества, отвечающей требованиям ГОСТ «Вода питьевая». Такая вода расходуется как на питьевые, так и на хозяйственно-бытовые, санитарно-гигиенические и технологические нужды. Производственные системы водоснабжения обеспечивают подачу воды для технологических целей в цехи, предприятия. Это может быть вода непитьевого качества или прошедшая специальную очистку (обессолена, обезжелезена, обесцвечена и т. д.). Противопожарные системы водоснабжения используются при ликвидации очагов пожара. Качество воды в таких системах не устанавливается, а количество определяется соответствующими требованиями СНиП.

По степени совмещения выполняемых функций системы водоснабжения подразделяются на единые, неполнораздельные и раздельные. Единые системы - это водопроводы, где питьевая вода используется на все нужды (хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные). Неполнораздельные системы водоснабжения обусловливаются различными требованиями к качеству воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и возможностью объединения противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым или с производственным. Раздельная система водоснабжения предусматривает наличие самостоятельных хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов, что устраивается довольно редко и имеет место в том случае, когда объединить производственный и противопожарный водопроводы невозможно, а объединение хозяйственно-питьевого водопровода с противопожарным экономически невыгодно. Поливочные водопроводы отдельно устраиваются очень редко. Они, как правило, совмещаются либо с хозяйственно-питьевыми, либо с противопожарными водопроводами (при наличии разрешения санитарных органов).

В зависимости от рельефа снабжаемой водой территории и от требуемых при этом напоров системы водоснабжения делят на однозонные и многозонные. Систему, на которой все объекты, расположенные на данной территории, обеспечиваются от одной водопроводной сети, называют однозонной. При наличии резко пересеченного рельефа местности и, следовательно, необходимости поддержания требуемого напора в сети высокорасположенных участков, который недопустим для на пониженной территории, водопроводную сеть разбивают на зоны, где требуемый напор поддерживается с помощью и напорных резервуаров.

По способу транспортирования воды системы водоснабжения подразделяют на напорные и безнапорные. В напорных системах трубопроводы работают полным сечением и транспортирование воды по ним осуществляется путем нагнетания насосами или от давления, образуемого за счет разницы отметок уровней воды источника и места водоотбора (гравитационный напор). Безнапорные трубопроводы (гравитационные самотечные) работают неполным сечением. Возможность их применения обусловливается необходимой разницей отметок рельефа в начальной и конечной точках пути движения, а также расстоянием подачи воды. Применение напорных водопроводов более предпочтительно, чем- безнапорных.

В зависимости от вида источника водоснабжения все системы делят на водопроводы, забирающие воду из поверхностных источников (реки, озера, водохранилища, моря), и водопроводы, подающие воду из подземных источников (грунтовый водоносный слой, подземные озера и др.). Смешанные системы водоснабжения предусматривают забор воды из источников обоих видов.

Использованная в повседневной деятельности человека вода, изменившая свои свойства, а также дождевая и талая воды называются сточными. Их подразделяют на бытовые (хозяйственно-фекальные), производственные (промышленные) и дождевые (атмосферные).

Сточные воды отводятся системами канализации. В зависимости от характера поступления вод и их транспортирования различают общесплавную, раздельную и комбинированную системы. Система канализации, в которой все виды сточных вод отводятся на очистные сооружения по одной сети, называется общесплавной. Раздельная система подразделяется на полную раздельную, неполную раздельную и полураздельную системы. При полной раздельной системе канализации для каждого вида сточных вод прокладывается сеть, при неполной - дождевые стоки отводятся в водоем открытыми лотками, каналами, кюветами, а другие стоки - по подземным сетям через очистные сооружения. Для полураздельной системы строят либо две сети: одну - для бытовых и производственных стоков, другую - для дождевых, либо общий коллектор со специальными разделительными камерами, с помощью которых сток от дождей умеренной интенсивности направляется через общий коллектор на очистные сооружения, а при сильных дождях часть дождевого потока сбрасывается в водоем через специальные ливнеспуски. Комбинированная система представляет собой сочетание в одном населенном пункте общесплавной и раздельной систем.

В промышленно развитых городах количество производственных сточных вод составляет 30. . . 35% от общего количества городских сточных вод. Поэтому основная часть загрязнений промышленного производства проходит через очистные сооружения этих предприятий, чтобы не перегружать систему водоотведения и города. Общие городские очистные сооружения работают в основном по очистке бытовых стоков.

Презентация о Калининской АЭС.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Ученика 5 «А» класса МОУ ГООШ г. Калязина Красикова Дмитрия Руководитель Бардина Л.Н.

Преимущества атомных электростанций (АЭС) перед тепловыми (ТЭЦ) и гидроэлектростанциями (ГЭС) очевидны: нет отходов, газовых выбросов, нет необходимости вести огромные объемы строительства, возводить плотины и хоронить плодородные земли на дне водохранилищ. Пожалуй, более экологичны, чем АЭС, только электростанции, использующие энергию солнечного излучения или ветра, но они маломощны и не могут обеспечить потребности людей в дешевой электроэнергии - а эта потребность все быстрее растет.

Ядерная энергетика - один из наиболее перспективных путей утоления энергетического голода человечества.

Предварительный просмотр:

Инженерно-технические сооружения родного края. Калининская АЭС.

Слайд 1

Проект

«Инженерно-технические сооружения родного края»

«Калининская АЭС»

Слайд 2

Калининская атомная электростанция

Слайд 3

Географическое положение:

Калининская АЭС (также известна как Удомельская АЭС) названа в честь прежнего названия города Тверь – Калинин. Станция расположена на севере Тверской области, на берегу озера Удомля в 125 километрах от Твери. Калининская атомная электростанция расположена на расстоянии 260 км от города Москва и 320 км от города Санкт-Петербург.

Слайд 4

Атомная станция в Удомле была заложена в 1974 году. Всего станция

состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, которые были введены в эксплуатацию в 1985, 1987, 2005 и 2012 годах соответственно. Итого общая мощность на текущий момент составляет 4 000 МВт.

Слайд 5

Как и все атомные электростанции Российской Федерации, она входит в концерн «Росэнергоатом».

Слайд 6

Калининская АЭС вырабатывает 70 % от всего объема электроэнергии, производимой в Тверской области. Атомная станция выдает мощность в Единую энергосистему Центра России и далее по высоковольтным линиям - на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.

Слайд 7

Современная цивилизация немыслима без электрической энергии. Выработка и использование электричества увеличивается с каждым годом, но перед человечеством уже маячит «призрак» грядущего энергетического голода из-за истощения месторождений горючих ископаемых. Энергия, выделяющаяся в ядерных реакциях, в миллионы раз выше, чем на других станциях. Преимущества атомных электростанций (АЭС) перед тепловыми (ТЭЦ) и гидроэлектростанциями (ГЭС) очевидны: нет отходов, газовых выбросов, нет необходимости вести огромные объемы строительства, возводить плотины и хоронить плодородные земли на дне водохранилищ. Пожалуй, более экологичны, чем АЭС, только электростанции, использующие энергию солнечного излучения или ветра, но они маломощны и не могут обеспечить потребности людей в дешевой электроэнергии - а эта потребность все быстрее растет.

Слайд 8

Аварии на объектах атомной энергетики - самый больной вопрос эксплуатации АЭС. Однако несмотря на их тяжесть, в целом вероятность таких аварий невелика. С момента появления атомной энергетики произошло не более трех десятков аварий, и лишь в четырех случаях имел место выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Ядерная энергетика - один из наиболее перспективных путей утоления энергетического голода человечества.

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | Инженерные сооружения |

| Рубрика (тематическая категория) | Архитектура |

К инженерным сооружениям относятся все строительные объекты, кроме зданий, к примеру мост, водопровод, эстакада, галерея, трубопровод, этажерки, водонапорные башни и т. п. На промышленных предприятиях инженерные сооружения различаются исходя из характера производства. Οʜᴎ могут располагаться, как внутри, так и вне промышленных зданий, а также независимо от зданий, имея самостоятельное значение.

Инженерные сооружения следует отличать от технологического и инженерного оборудования, зданий, систем инженерного обеспечения, производственных сооружений. В отличие от инженерных сооружений в производственных сооружениях осуществляется технологический процесс по получению основного и промежуточного продукта производства, но возводятся они, как и инженерные сооружения, строительными методами.

Технологическое и инженерное оборудование возводят в большинстве случаев методами машиностроения, т. е. монтируют из элементов, изготавливаемых на предприятиях машиностроительных отраслей.

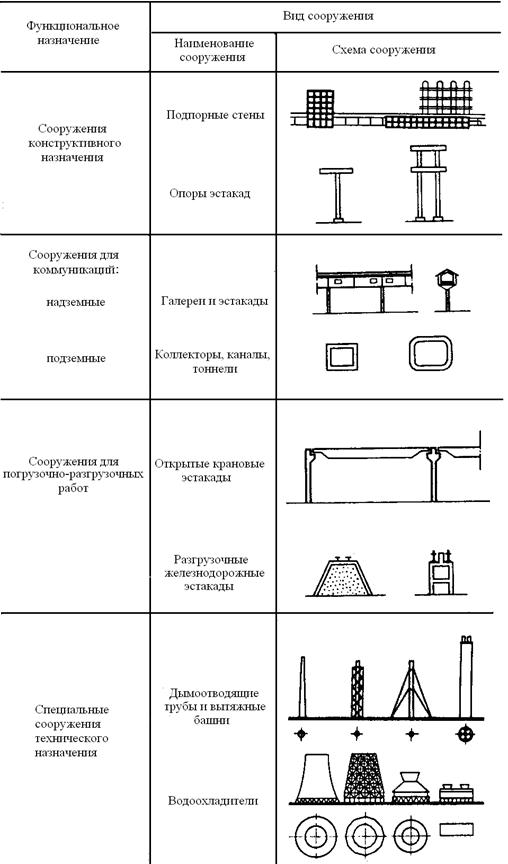

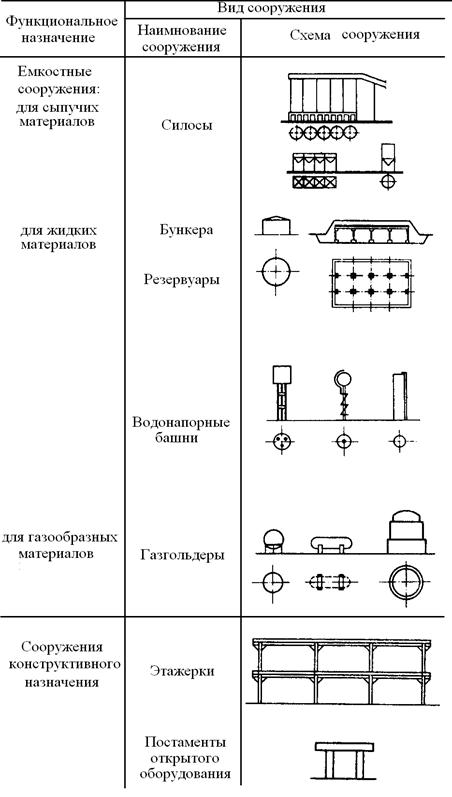

Основные виды инженерных сооружений и их функциональное назначение приведены на рис. 1.17.

Опоры и эстакады . Постаменты под горизонтальную и вертикальную аппаратуру предназначаются для разного рода аппаратов, в которых могут проходить различные химические и другие процессы. Наиболее часто встречаются в химической, нефтеперерабатывающей, каучуковой промышленности, на заводах железобетонных и пластмассовых изделий. Отдельно стоящие опоры и эстакады для трубопроводов применяют в тех случаях, когда производственные коммуникации прокладывают открытым способом.

Трубопроводы применяются диаметрами от нескольких сантиметров до 2-3 м для газопроводов. Трубопроводы средних и больших диаметров являются балками цилиндрического сечения и имеют большую несущую способность, что позволяет опирать их на отдельно стоящие опоры с шагами 6-12-18 м. Трубопроводы малых диаметров требуют более частых опор, в связи с этим для них крайне важно применять эстакады с пролетными строениями, на которые опираются поперечные траверсы с шагами 3-4-6 м.

Трубопроводы могут располагаться в трех уровнях:

По железобетонным шпалам, уложенным на песчаной подушке по грунту;

На низких железобетонных опорах высотой 0,9-1,2 м;

На высоких железобетонных или стальных опорах и эстакадах высотой 5-6 м и более.

Одноярусные и двухъярусные отдельно стоящие опоры выполняют, как правило, сборными железобетонными. При ширине траверс до 1,8 м они делаются одностоечными Т-образными, а при ширине до 2,4 м одностоечными с отдельными траверсами.

При большей ширине траверс опоры делаются двухстоечными.

Многоярусные опоры, а в северных и труднодоступных районах – все опоры, могут выполняться стальными. Высота опор до верха нижней траверсы принимается 5,4; 6; 6,6; 7,2 и 7,8 м.

Типовые двухъярусные эстакады пролетом 18 м бывают железобетонными с сегментными безраскосными фермами, со стальными решетчатыми фермами, опирающимися на железобетонные или стальные колонны. Температурные блоки могут иметь длину до 72-75 м.

Двухъярусные эстакады в сборном железобетоне тяжелы, сложны, имеют малую повторяемость элементов, в связи с этим такие эстакады выполняются в большинстве случаев стальными.

Трехъярусные эстакады, а также эстакады в труднодоступных районах и эстакады с пролетами больше 18 м делаются стальными.

Колонны железобетонные опорные делаются обычно прямоугольными, сечением 400´400 мм, защемленными в отдельные фундаменты, в виде отдельных свай-колонн, забитых в грунт, свай-колонн, объединенных в плоские или пространственные системы путем постановки стальных крестовых связей. Применяются также колонны, устанавливаемые на одно-свайные фундаменты из свай-оболочек или буронабивных свай. При небольших нагрузках и плотных грунтах колонны могут устанавливаться в скважины, засверленные в грунт с последующим бетонированием. Сваи-колонны - самый экономичный вид опор.

Размещено на реф.рф

Рекомендуются они во всех случаях, допустимых по грунтовым условиям.

Колонны стальных опор делаются жесткосоединенными с фундаментами. Допускается применение шарнирного опирания на фундаменты при условии обеспечения устойчивости опор в продольном направлении.

Опоры и эстакады проектируют с использованием следующих нормативно-технических документов: СНиП 2.09.03-85 ʼʼСооружения промышленных предприятийʼʼ; ГОСТ 23235-78. ʼʼЭстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные габаритыʼʼ; ГОСТ 23236-78. ʼʼЭстакады двухъярусные под технологические трубопроводы.

Типы и основные габаритыʼʼ; ГОСТ 23237-78. ʼʼОпоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметрыʼʼ.

Разгрузочные эстакады предназначаются для разгрузки различных материалов из железнодорожных вагонов, транспортировки материалов (угля, торфа, древесины, опилок) и прокладки трубопроводов.

Эстакада представляет собой открытое горизонтальное или наклонное сооружение, состоящее из ряда опор и пролетного строения, предназначенное для прокладки железных, автомобильных и пешеходных дорог и коммуникаций. Эстакады для разгрузки различных материалов из железнодорожных вагонов можно выполнять их сборного железобетона и стальных конструкций. Эстакады, предназначенные для прокладки трубопроводов с легковоспламеняющимися горючими жидкостями и газами, должны иметь несгораемые несущие и ограждающие конструкции.

Открытые крановые эстакады предназначены для обслуживания складов, оборудованных мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью 10-50 т и более. Стальные подкрановые балки применяют при тяжелом режиме работы кранов или при грузоподъемности 50 т и более.

Галереи. Галереи - наземное или надземное, горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, предназначенное для инженерных или технологических коммуникаций (конвейеров, кабелей, трубопроводов), а также для прохода людей.

Наибольшее распространение имеют конвейерные и в меньшей степени – пешеходные галереи. Пропуск кабелей и трубопроводов обычно производится попутно в комбинированных галереях, совмещенных с конвейерными или пешеходными.

Ширина пешеходных галерей определяется их пропускной способностью в одном направлении из расчета 2 тыс. чел. в час на 1 м ширины, но не менее 1,5 м.

Высота галерей от уровня пола до низа выступающих конструкций покрытий - не менее 2 м (в наклонных галереях высота должна измеряться по нормали к полу).

Конвейерные (транспортные) галереи находят применение в горнодобывающей, коксохимической промышленности, промышленности строительных материалов и изделий, в котельных и других промышленных объектах. Основой конвейерной галереи является конвейерный (непрерывный) транспорт. Высота галерей 18, 24, 30 м. Уклон галерей от 1 до 20° исходя из технологических требований.

Каналы и тоннели. Каналы и тоннели – подземные, закрытые, горизонтальные или наклонные протяженные сооружения, предназначенные для прокладки коммуникаций (конвейеров, трубопроводов, кабелей) или для прохода людей.

Каналы устраивают непроходные, полупроходные и проходные с шириной прохода не менее 0,6 м. Высота непроходных каналов 0,3; 0,6 и 1,2 м, полупроходных – 1,2-1,8 м. В каналах высотой 1,2-1,8 м и более предусматриваются люки размерами 600-800 мм, с расстоянием между ними не более 60 м.

Плиты, перекрывающие проходящие внутри здания каналы с трубопроводами для горючих жидкостей и газов, должны быть несгораемыми. Открытые каналы, размещаемые в цехах, следует ограждать по всей длине перилами высотой не менее 600 мм с устройством в необходимых местах переходов.

Каналы имеют высоту до выступающих частей менее 2 м, вследствие чего проход в них людей не допускается. Для осмотра и ремонта коммуникаций необходима откопка и вскрытие каналов.

Тоннели имеют высоту 2 м и более, допускающую осмотр и ремонт коммуникаций в процессе эксплуатации. В них должны быть предусмотрены проходы, входы и люки, освещение, а в необходимых случаях – вентиляция, обеспечивающая безопасность работающих в тоннелях.

Тоннели и каналы должны проектироваться по СНиП 2.09.03-85. ʼʼСооружения промышленных предприятийʼʼ и выполняться, как правило, железобетонными сборными из типовых конструкций.

Трассы тоннелей и каналов должны иметь наименьшую протяженность, наименьшее число поворотов, а также пересечений с дорогами и другими коммуникациями и исполнятся в соответствии с требованиями СНиП II-89-80. ʼʼГенеральные планы промышленных предприятийʼʼ. Тоннели и каналы, в которых располагаются кабели, следует проектировать с учетом ʼʼПравил устройства электроустановокʼʼ (ПУЭ) Минэнерго России.

Бункера и силосы.

Бункера и силосы - емкости для сыпучих материалов. Форма бункера зависит от его назначения, компоновки сооружения, требуемого запаса материала, физических свойств сыпучего материала, типа несущих конструкций и др.

Размещено на реф.рф

Рекомендуемые формы бункеров: пирамидально-призматические, конусно-цилиндрические, лотковые, параболические.

Бункера выполняются открытого и закрытого типа. Открытые бункера дешевле закрытых, но их применяют только для материалов, не поддающихся воздействию атмосферных осадков и не выделяющих пыль, вредную для здоровья людей и окружающей среды.

Рис. 1.17. Виды

инженерных сооружений

В закрытых бункерах с коническим покрытием отсутствуют пустые зоны при заполнении. В бункерах же с плоскими покрытиями всегда имеются пустые зоны, особенно при боковом расположении загрузочного отверстия. Пустые зоны не только уменьшают объём бункера, но и представляют опасность при скоплении в них взрывоопасных газов и пыли.

Параметры бункера (форма, размеры и объём) должны устанавливаться совместно с объёмно-планировочными решениями зданий и сооружений, при этом должны приниматься унифицированные сетки колонн и высота этажей бункерного пролета. Сетка колонн бункеров принимается 6´6, 6´9, 6´12 м.

По типу несущих конструкций различают железобетонные, стальные и комбинированные бункера. Как правило, бункера проектируют железобетонными. Допускается проектировать из стали воронки, сужающиеся части бункеров, параболические бункера, а также бункера, которые по технологическим условиям подвергаются механическим, химическим и температурным воздействиям сыпучего материала и не бывают выполнены из железобетона.

При эксплуатации бункеров в агрессивной среде их наружные поверхности защищают от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Для защиты стенок и днища бункера от ударов при загрузке крупно- и среднекусковым материалом над ним устраивают защитные стальные решетки. Внутренние поверхности бункеров, подвергающиеся износу от воздействия удара и истирания, защищают футеровкой из различных материалов. При высокой температуре или агрессивности сыпучего материала предусматривают специальную износостойкую защиту.

При расчете силосов учитывается трение сыпучего материала о поверхности стен, уменьшающее вертикальное давление верхних слоев на нижние, что приводит к уменьшению горизонтального давления. Отдельные силосы объединяют в силосные корпуса, которые используют как склады готовой продукции и как промежуточные емкости для сырья и полуфабрикатов. Для обеспыливания воздуха, выходящего из силосов при их загрузке, на надсилосном покрытии обычно устанавливают фильтры.

Силосы непригодны для хранения материалов, способных слеживаться, самовозгораться или имеющих структуру, разрушающуюся при значительном давлении. Размеры силосов, их формы, число в корпусе, а также расположение в плане назначают в соответствии с требованиями технологического процесса, условиями загрузки и разгрузки, технико-экономическими соображениями, а также существующими для силосных складов унифицированными строительными параметрами. В России применяют силосы преимущественно круглого и квадратного сечения. Предпочтение отдают круглым силосам, стены которых работают в основном на центральное растяжение. Когда требуется большое число мелких силосов для хранения различных материалов или одного и того же материла разных сортов, то применяют силосы квадратного сечения, которые рациональны при размерах сторон не более 3-4 м. За рубежом встречаются корпуса из шестиугольных, восьмиугольных и другого сечения силосов.

Силосы бывают отдельно стоящими или сблокированными в силосные корпуса и иметь однорядное или многорядное расположение. Распространенным расположением круглых силосов является расположение в один или в два ряда; при этом достигается наиболее простая механизация подачи и отгрузки хранимого материала.

При больших объёмах, а также в целях лучшего использования территории участка применяется многорядное расположение силосов. При этом между силосами образуются полости – так называемые ʼʼзвездочкиʼʼ - которые бывают использованы как добавочные емкости для хранения несвязного материала или для устройства в них лестниц, установки технологического оборудования и пропуска различных трубопроводов. Сегодня применяют следующие типы силосов, отличающиеся главным образом конструкциями днища:

С плоским днищем и набетонкой;

С плоским днищем, стальной полуворонкой и набетонкой;

Со стальной воронкой;

С железобетонной воронкой.

В цементной промышленности применяют двухъярусные силосы. В целях единообразия объёмно-планировочных и конструктивных решений силосных складов Госстроем России утверждены унифицированные строительные параметры, в соответствии с которыми рекомендуются следующие формы и размеры силосов: круглые – диаметром 3, 6 и 12 м; квадратные – с сеткой 3´3м. Допускается проектирование железобетонных силосов диаметром 18, 24 и более метров (кратным 6). Сетка разбивочных осей, проходящих через центры силосов в корпусах, должна быть кратной 3 м. Высота стен силосов от плиты днища до низа плиты надсилосного перекрытия принимается равной10,8; 15,6; 18; 20,4; 26,4 и 30 м. Допускаются и другие высоты стен, отличающиеся на величину, кратную 0,6 м. Высота подсилосного этажа (от уровня пола до низа плиты днища или железобетонного опорного кольца воронки) принимается равной 3,6; 4,8; 6; 10,8; 14,4 м.

Колонны подсилосного этажа при диаметре силосов до 6 м и устройстве воронок на весь его диаметр устанавливают по периметру стен силосов. При диаметре силоса больше 6 м, в случае если устраивается плоское днище, колонны устанавливают также и внутри контура силоса. Расстояние между колоннами назначают с учетом габаритов приближения транспортных средств. Колонны квадратных силосов устанавливают в углах пересечения стен. Ширину лестничных маршей, когда имеется лифт для подъема людей и оборудования наверх силосных корпусов, рекомендуется принимать в чистоте не менее 0,8 м, с наклоном не более 45 о.

В соответствии с унифицированными строительными параметрами разработаны типовые ʼʼКонструкции железобетонных силосов диметром 6 и 12 м для хранения сыпучих материаловʼʼ.

Металлические резервуары и газгольдеры . Для хранения и технологической переработки нефти и нефтепродуктов, воды, химических продуктов, минеральных удобрений, сжиженных газов, пульпы руды, угля и других жидких и полужидких продуктов применяются металлические резервуары. Резервуары бывают заглубленными, круглыми и прямоугольными.

Резервуары в виде цистерн цилиндрических или каплевидных баков применяют на промышленных предприятиях для закрытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей: нефти, керосина, бензина, масла, спирта и т. д. Резервуары и цистерны бывают подземными, полуподземными и надземными.

Расположение резервуаров для горючего на генеральном плане должно быть увязано с рельсовыми и автомобильными дорогами, водными и береговыми устройствами. Вертикальные цилиндрические резервуары сооружаются трех типов: со стационарной крышей, стационарной крышей и понтоном и с плавающей крышей. Такие резервуары имеют объём до 50 тыс. м 3 , диаметр 4,7-60,7 м, высоту 3-18 м.

Разработаны проекты вертикальных резервуаров объёмом 100, 120 и 150 тыс. м 3 . Вертикальные резервуары со стационарной крышей предназначаются для хранения слабо испаряющихся продуктов и состоят из цилиндрической стенки, днища и покрытия различных типов (конического, сферического, ʼʼбезмоментногоʼʼ и др.). ʼʼБезмоментноеʼʼ покрытие представляет собой оболочку отрицательной гауссовой кривизны.

Аналогичные резервуары со стационарной крышей и понтоном отличаются от описанного резервуара наличием плавающего на продукте внутри резервуара понтона специальной конструкции, обеспечивающей сокращение испарений при хранении легкоиспаряющихся продуктов. Понтон передвигается по двум вертикальным трубчатым направляющим, при опорожнении резервуара он устанавливается на днище на стойках.

Пространство между стенкой и контуром понтона герметизируется уплотняющим затвором различных типов. Вертикальные резервуары предназначаются для хранения нефтепродуктов и широко применяются на нефтеперерабатывающих заводах, нефтеперекачивающих станциях нефтепроводов.

Вертикальные резервуары с плавающей крышей предназначены, как и резервуары с понтоном, для хранения легкоиспаряющихся продуктов. В резервуарах такого типа функции понтона и стационарной крыши совмещены в одной конструкции, которая, в отличие от понтона, рассчитывается на нагрузки от атмосферных воздействий. В связи с этим в плавающей крыше имеется ʼʼводоспускʼʼ - трубчатая конструкция, обеспечивающая отвод воды с поверхности крыши за пределы резервуара.

Все вертикальные резервуары изготавливаются на специализированных заводах резервуарных металлоконструкций с применением метода рулонирования стенок, днищ, центральных частей плавающих крыш, понтонов и ʼʼбезмоментныхʼʼ стационарных крыш.

Элементы крыш других типов, а также остальные нерулонируемые конструкции (корона понтонов и плавающих крыш, кольца жесткости и др.) изготавливают индустриальными методами в виде законченных крупных элементов. Сборке резервуаров предшествуют разворачивание рулонов и установка их в проектное положение. Резервуары с плавающими крышами предназначаются для хранения нефти. Οʜᴎ эффективны и применяются в южных районах и районах с умеренным климатом. Их металлоемкость в среднем на 20 % ниже металлоемкости резервуаров со стационарной крышей и понтоном.

Вертикальные изотермические резервуары, двустенные и одностенные, предназначаются для хранения сжиженных газов под избыточным давлением, близким к атмосферному и при низкой отрицательной температуре (-34 о С для аммиака, -46 о С для пропана, -106 о С для этилена, -160 о С для сжиженного природного газа, -196 о С для кислорода).

В двухстенных изотермических резервуарах наружный корпус выполняется из обычной углеродистой или низкоуглеродистой стали и рассчитывается на атмосферные нагрузки и нагрузки от теплоизоляции в межстенном пространстве. Внутренний корпус, а также корпуса одностенных изотермических резервуаров выполняются из хладостойких марок стали и рассчитываются на нагрузки от гидростатического давления за счёт сжиженного продукта͵ избыточного давления в паровоздушном пространстве, давления от теплоизоляции и на вакуум. Изотермические резервуары изготавливают на заводах резервуарных металлоконструкций с применением метода рулонирования стенки, а также путем сборки из отдельных листов.

Шаровые (сферические) резервуары и газгольдеры объёмом 6 и 2 тыс. м 3 предназначены для хранения жидких и газообразных продуктов при высоком внутреннем избыточном давлении от 0,25 до 1,8 МПа.

Расчет шаровых резервуаров и газгольдеров выполняется на гидростатическое давление жидкости, избыточное давление в газовом пространстве, атмосферные и другие нагрузки с учетом требований Госгортехнадзора России. Оболочка такого резервуара (газгольдера) выполняется из отдельных лепестков, изготавливаемых методом холодной вальцовки. Сборка оболочки на монтаже производится с применением специального манипулятора либо другим способом. Монтажная сварка - автоматическая.

Резервуар (газгольдер) устанавливается на трубчатых стойках (опорах), имеющих между собой связи.

Шаровые резервуары (газгольдеры) оснащаются наружными шахтными лестницами, внутренними вращающимися смотровыми лестницами, а также площадками для обслуживания оборудования. Несколько таких резервуаров (газгольдеров) объединяют в парки и соединяют переходными площадками.

Газгольдеры переменного объёма (постоянного давления) подразделяют на газгольдеры с водяным бассейном (мокрые газгольдеры) и газгольдеры цилиндрические поршневые (сухие газгольдеры).

Мокрые газгольдеры состоят из вертикального цилиндрического резервуара, наполненного водой, и одного или двух подвижных звеньев - телескопа и колокола. В газгольдере большого объёма должна быть несколько подобных звеньев.

В газгольдерах небольшого объёма телескопа нет. Изменение объёма достигается выдвижением подвижных звеньев при наполнении газом и опусканием их обратно по мере его расходования. Давление в газгольдере (~5 кПа) поддерживается специальными грузами и массой подвижных звеньев. Герметичность смежных звеньев обеспечивается водяными затворами.

В сухих газгольдерах объём изменяется посредством перемещения поршня (шайбы) внутри газгольдера.

Резервуары подземного расположения, траншейного и казематного типа объёмом до 10 тыс. м 3 предназначаются для долговременного хранения светлых нефтепродуктов и жидкого сырья для пищевых продуктов.

Градирни, водонапорные башни . Градирни, брызгательные бассейны и охлаждающие пруды – сооружения предназначенные для охлаждения воды. В башенных капельных градирнях поступающая на ороситель вода высокой температуры, падая, проходит систему решетника, дробится на капли и охлаждается. Охлажденная вода скапливается в резервуаре, откуда поступает на производство.

Основной конструктивный элемент башенных градирен – вытяжная башня. Башни градирен изготавливают из стали и монолитного железобетона. Башни из сборного железобетона не получили широкого распространения из-за возможного разрушения в стыках. Ранее построенные градирни малой производительности имеют вытяжные башни из дерева.

Для градирен малой и средней производительности преимущественное распространение получили башни в виде пространственного стального каркаса с обшивкой внутренней стороны деревянными щитами или асбестоцементными волнистыми листами. Все эти градирни пирамидальной формы, причем нижний ярус башни имеет вертикальное расположение. В конструктивном отношении вытяжная башня каркасно-обшивного типа представляет собой решетчатое многогранное сооружение.

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается горизонтальными решетчатыми кольцами, расположенными по всем ярусам, угловыми стойками-фермами и диагональными связями (раскосами), расположенными по внутренним граням каркаса. Конструктивное решение каркаса подчинено возможности монтажа башни укрупненными блоками, равными по высоте одному ярусу, а по ширине - одной грани башни. Общие габариты вытяжной башни определяют на базе производительности градирни. Так, вытяжная башня градирни площадью орошения 1600 м 2 имеет высоту 54 м, радиус вписанной окружности внизу 23 м, а вверху – 15,2 м. В плане башня представляет правильный двенадцатигранник, а по высоте разбита на пять ярусов.

Водосборный бассейн башенных градирен обычно выполняется из монолитного железобетона. Внутренняя поверхность его защищается гидроизоляцией (слоем холодной асфальтовой мастики и др.). В ʼʼсухихʼʼ градирнях водосборный бассейн отсутствует. Несущие конструкции оросителя выполняют из сборных железобетонных колонн сечением 300´300 мм с подколонниками, ригелей сечением 300´400 или 300´600 мм, пролетом до 4,8 м и балок, несущих ороситель сечением 200´400 мм.

В оросительных устройствах широко применяют два типа пленочного оросителя (на одном и том же железобетонном каркасе): одноярусный блочный ороситель из деревянных антисептированных деталей и двухъярусный ороситель из плоских асбестоцементных прессованных листов (размером 1,6´1,2´0,06 м). Монтаж металлоконструкций производится обычным методом.

Железобетонные башенные градирни обычно имеют такую форму однополостного гиперболоида, которая наиболее рациональна с аэродинамической точки зрения.

Учитывая зависимость отконструкции оросительного устройства и способа, которым достигается увеличение поверхности соприкосновения воды с воздухом, градирни бывают пленочного, капельного брызгательного и смешанного капельно-брызгательного типов. Конструктивно капельный ороситель выполняется из перекрестных реек специальной формы; пленочный - из асбестоцементных листов, расположенных вертикально на небольшом расстоянии друг от друга.

Направление движения воздуха по отношению к охлаждаемой воде в оросителях градирен должна быть: противоточным (встречным); поперечно-точным; смешанным (поперечно-противоточным).

Особым видом градирен являются радиаторные охладители, называемые иногда ʼʼсухимиʼʼ градирнями. Охлаждаемая в них вода отдает тепло проходящему через охладитель воздуху путем теплоотдачи через стенки радиаторов. Преимущество этих градирен в полной защите окружающей среды от выделяемого всеми остальными градирнями пара.

Вентиляторные градирни имеют в плане различные объёмы и формы: круглые, квадратные, прямоугольные, и многоугольные. Из них наиболее пластичным объёмом обладают одновентиляторные градирни, круглые и многоугольные в плане.

Вентиляторные градирни целесообразно применять в следующих случаях:

При крайне важно сти уменьшения площади для размещения водоохладительных сооружений или размещения их на участке с неблагоприятными условиями для движения воздуха (наличие высоких зданий вокруг градирни, значительное число безветренных дней в теплое время года и др.);

При охлаждении циркуляционной воды в условиях жаркого климата.

Пруды-охладители относятся, как правило, к внеплощадочным сооружениям, остальные типы водоохладителей размещают непосредственно на промышленных площадках.

Водонапорные башни - ϶ᴛᴏ сооружения, предназначенные для повышения напора воды в водопроводных сетях при отсутствии насосных станций и в аварийных случаях, а также для регулирования водопотребления. Используются в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и населенных мест.

Основные элементы водонапорной башни – резервуар (или бак) и опора. Учитывая зависимость отемкости бака и высоты опоры (до низа бака) определяют габаритные схемы водонапорных башен. От формы бака и опоры и их пропорционального соотношения друг с другом зависит архитектурный облик сооружения.

Для массового строительства, как правило, применяют башни без шатров, со стальными баками и опорами из железобетона, кирпича или металла.

Емкость бака 15, 25, 50 м 3 при высоте опоры (от уровня земли до низа бака), кратной 3м, и 100, 150, 200, 300, 500 и 800 м 3 при высоте опоры, кратной 6 м. При крайне важно сти возможно применение башен с большим объёмом бака.

Баки бывают сферической, конической, каплеобразной, чашеобразной и других форм; стволы - из оболочек цилиндрической, конусной формы и гиперболических очертаний, а также из решетчатых конструкций. В качестве базовых конструкционных материалов должна быть использован монолитный железобетон и металл. Иногда, исходя из архитектурных соображений, башня проектируется с шатром. Уникальные башни из монолитного железобетона возводят с применением скользящей опалубки. Бак может монтироваться на земле с последующим подъемом его на проектную отметку.

Дымоотводящие трубы . Дымоотводящие трубы предназначены для отвода дымовых газов, образующихся в промышленных теплоэнергетических установках.

Ствол кирпичной дымовой трубы состоит из отдельных поясов по высоте. Переход от одного пояса к другому осуществляется путем уменьшения толщины кладки с образованием уступа с внутренней стороны ствола. Толщина стенок ствола верхнего пояса не менее 1,5 кирпича. Для восприятия внутренних напряжений с наружной стороны ствола устанавливают стяжные кольца из полосовой стали.

Монолитные железобетонные дымовые трубы проектируются в настоящее время высотой до 420 м, с футеровкой из легкого полимерцементного бетона. Газоотводящие стволы выполняют из стали, керамики, пластмасс и других материалов.

Сегодня наметилась тенденция к применению многоствольных труб. В таких трубах каждый промышленный агрегат подключается к отдельному газоотводящему стволу, что позволяет выполнять ремонт труб без остановки всех агрегатов.

Инженерные сооружения - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Инженерные сооружения" 2014, 2015.